|

|

|

|

|

4日間過ごしたザルツブルクを離れ、バスでウィーンに移動の日となった。 |

|

オーベンドルフの「きよしこの夜」記念館。 写真右は、この記念館横の土手を上った所からの志村先生推薦の風景。ザルツァッハ川の対岸はドイツ。 |

|

|

|

誰もが知っている讃美歌「きよしこの夜」は、1818年にこのオーベルンドルフの聖ニコラ教会で誕生している。 |

|

|

|

|

|

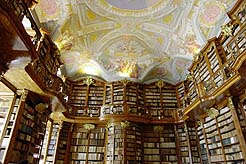

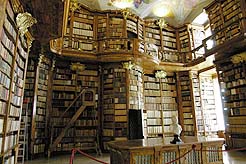

内部でまず見学したのは図書室。 |

|

|

|

|

次は大広間。ここで舞踏会なども行われたという。 |

|

|

|

大広間を出て、長い回廊を進み、皇帝が使っていたという部屋に入る。 壮麗な作りではあるが、設備保護為に部屋の中は薄暗く、空気が澱んでいる。人が生活していれば良いのかもしれないが、庶民にとってあまり暮らしたい雰囲気ではない。 |

|

|

|

|

|

この修道院の教会では、作曲家のブルックナーが聖歌隊で歌い、12年間オルガン奏者を務めていたという。 そのブルックナーの遺言で、地下の納骨堂で、オルガンの真下に収められている彼の棺を見て教会の内部に移動する。 |

|

|

教会ではパイプ・オルガンの小コンサートが始まる。 |

教会入口の上にあるパイプオルガン。このオルガンの真下の地下に、上の写真にあるブルックナーの棺が納められている。 |

|

|

|

|

志村先生から、たった今聞いたばかりのオルガンの演奏の説明を受けながら、再びウィーンに向かう。 |

|

|

|

|

| 我々が乗船した遊覧船は、レストランとなっている室内はガラガラだったが、甲板は人でギッシリ。とても優雅な船旅という訳にはいかなかった。 船着き場近くには、対岸へ向う渡し舟があり、写真右下のお宅の壁には、ドナウ川が氾濫して時の水位 が書かれていた。2002年の水害はテレビでも見た記憶があるが、記された位置を見ると、大変な事だったのだと思う。(ポイントを写 真の上に持って行くと拡大します) |

|

|

|

|

白と青の鮮やかな塔が美しいデュルンシュタインの教会。この船着き場で大分お客が降りて少し空いた。 |

ヴァッハウ渓谷の東の玄関口、クレムスの街並。 |

|

クレムスの街で下船。そこまで先行していたバスに再び乗り込んで、いよいよウィーンの街に入る。 |

|

|

|

| ▲ページトップに戻る |